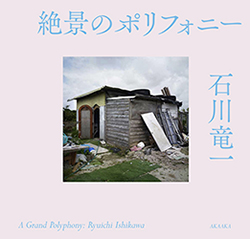

石川竜一 写真集

アートディレクション:町口景

Photographs by Ryuichi Ishikawa

Art Direction: Hikari Machiguchi

Published in November 2014.

About Book

沖縄を撮り、「沖縄」を超える。新世代による鮮烈なカオス。

ポリフォニー(多声音楽)という言葉で表明された石川のスナップは、すべて自身が暮らす沖縄の生活圏で撮影された。自ずと沖縄の歴史や状況を写し込みながらも、沖縄の固有性にとどまらず、「沖縄」を超え出る普遍的にして圧倒的なエネルギーが充満する。

森羅万象、「それぞれが全く別のものとして別の価値をもち、主張し合っている」ポリフォニー的まばゆさのなか、繋がりのない互いの関係性に横たわる不可視の糸が浮かび上がる。

出会い頭の事故に遭ったような言葉を失うインパクト。

それを生む、現実に対する彼自身の強烈なアクチュアリティ。

目の前にあるものをできるかぎり受け入れようとする生身のような柔らかさ、心の震えーー

見る者をあらゆる囚われから解き放つ、生命の「絶景」がここにある。

絶景のポリフォニー

石川竜一

嘉手苅林昌の唄にある「唐の世から大和の世、大和の世からアメリカ世~」

そこには、沖縄の社会への皮肉と同時に、どこかに属しても無くならない、沖縄という小さな島のプライドのようなものを守り抜いてきた人々への愛がみてとれると思う。

この島は、人間の欲と悲しみに振り回されてきた。だからこそ平和で豊かな南の島を夢見てきたし、そうであろうとしてきた。ただそれは、抑えることのできない欲と、それによって生まれるカオスをいつも孕んでいる。

ただ、そんなことは僕らの世代にとっては、生まれる前からある当たり前のことで、それをどうこう言う奴なんてほとんどいない。少なくとも僕の周りにはいなかったし、大人たちに尋ねたところで、そういった状況のなかでどう上手く生きていくかということは聞くことができても、そこからどうやって抜け出すかは誰もわからない。それは、例えるなら、争いと侵略の上で築き上げられた歴史そのもの、突き詰めれば人間の問題であり、何処かの国の人々が過酷な環境下で作ったチョコレートやコーヒー豆を、小さな頃から惜しみなく消費して来た僕ら、大人になりそのことを知っても慣れ親しんだその生活を変えることが出来ない、自分自身の抱える矛盾と、そのことへの苛立に返ってくる。

力強い自然があり、普通と思われる生活があり、楽しいこともそれなりにある。そんななかで僕らは、解消しようのないフラストレーションを抱えながら、起こるはずのない特別な瞬間を待ち、毎日を、ただ悶々と過している。

「なんくるないさぁ」(なんとかなるさ)、誰もが食べるために必死で働いていた時代の言葉だ。そのことがあまりにも容易になった時代に、あり余る「生きようとする力」がいたるところで溢れかえり、歪な、「生」の形を表出させる。そんなどこにでもある社会の一部分が、社会のストレスと比例するかのように、この島で大きく渦巻いている。そして、そんなどこにでもあるようなことは、ことさら騒がれることもなく、素通りされ、忘れ去られてしまう。

高台から見下ろす景色は、ゴツゴツとしたコンクリートや鉄のかたまりが地表に突き刺さり、体の刺青やボディーピアスを思い起こさせる。空き地に立てられた札には、「売地」、「県の管理地」など。資本主義社会は、死を悲しみや恐怖という負のイメージとして捉えた、ごく一部の特権階級の思想の上に成り立っている。

しかし本当に悲しいことは、死そのものでも、殺されたことでもなく、殺そうとしたことであり、それが全ての人の心に住みついているということだ。そして、そんな社会は万人にとっては辛く過酷なものであり、それは理性によって過剰に抑えつけられる野性や身体性というふうにも喩えられる。生きる上で大切なことは、本や他人の話しから頭に叩き込んだことではなく、体験し、感じた野性のなかに、より生きている。

それなのに、理性を盾にした思想は、巨大な生命体としての社会を管理するべく、生き型なんてものをつくりだす。生き方なんてものは、命に責任をもつこと以外にあるわけがない。真の理性は操作するものではなく、赦し、導くものだ。命は、生きること以外に意味をもたない。

当然のことだが、全ての存在や出来事は等価ではない。この世界でそれぞれが全く別のものとして別の価値をもち主張し合い、矛盾を抱えながら、ぐるぐる回るように進んでいく。だから、昨日の正解が今日の間違えでいいし、今日の嫌いが明日の好きでいい。もっと間違えを犯すべきだし、正解を確かめるべきだ。人間の存在、創造する力は生きることそのものであり、人は経験を基にして、それぞれの瞬間を作り上げていく。そして、そんな一つ一つのことにほとんど意味はない、全てのことはつながり、そのつながりのなかでだけほんの少し、それぞれに意味が生まれる。

現実はいつも過剰だ。そして、人の器はあまりにも小さい。自分の置かれた世界に向き合い、打ちのめされた時、その器は木っ端みじんに砕け散り、また無意識のうちに新しい器を形成しようとする。自分の居場所なんてものを探しまわる。全てが用意されているはずのこの世界で、自分の希望(経験したこと、もしくはそこから容易く導き出せること)に沿ったものだけを選び採ろうとしてしまうのだ。

重要なのはそうではなく、今そこにあるものを、できる限り受け入れることだ。「研ぎすます」や「無駄を削ぎ落とす」ということは技術的なことではなく、自分の経験や培ってきた概念をできる限り捨て、今この時と向き合うことだ。そうすることで、これまでの鎖から解放され、また新しい「何か」が入ってくる。捨てて捨てて捨てて、今この時に捨てられずに残ってしまっているもの。それが今の自分のどうしようもないクソッタレのアイデンティティに他ならない。

A Grand Polyphony

"From the Tang Age to the Yamato Age, from the Yamato Age to the American Age." This line from a song by Rinsho Kadekaru conveys the singer's love for the Okinawan people, who have maintained their pride for this small group of islands at all costs, regardless of who controlled it. It also serves as an ironic commentary on Okinawan society.

The islands have constantly fallen victim to people's greed and sorrow. This probably explains why there are so many dreams connected to these rich and peaceful tropical islands. And this is also why the islands have been fraught with a chaos borne of uncontrollable greed.

But for my generation this was simply a given, something that started long before we were born, and most of us did not take issue with it. At least, there was no one like that around me when I was growing up and even when you had a chance to ask older people how to make life better, no one was ever really sure how to break free from these circumstances. In the final analysis, you might say that this history, made up of conflicts and invasions, is a basic human problem. To those of us who have freely consumed chocolate and coffee beans (produced under harsh conditions by someone in some far-off land) since we were children, it was impossible to change the life that we had grown accustomed to, even after we came to understand it as adults. We simply had to deal with the contradictions and the frustrations they created.

We have a robust natural environment, a seemingly regular lifestyle, and our own kind of pleasures. We cope with our sense of unresolved frustration, and wait for those extraordinary moments that are not supposed to occur, spending our days in anguish.

"Nan kurunai saa" ("It'll all work out") is a phrase that dates back to a time when everyone worked desperately to keep from starving. Now that life has become so easy, everything is filled with an excessive "vigor for life," distorting its original form. The islands are caught up in a huge vortex - it is as if one segment of society thrives in proportion to how much stress it harbors. And commonplace things are disappearing and being forgotten without attracting much attention.

From a plateau, the scenery is made up craggy chunks of concrete and iron stuck into the surface of the ground like tattoos and piercings in a person's body. Signs in vacant lots read, "For Sale" and "Under Prefectural Management." Capitalist society was built on the idea of a very small privileged class wielding negative imagery related to the sorrow and fear of death.

But the truly sad thing is neither death itself nor the fact that people were killed - it is the fact that the desire to kill lives on in people's minds.

This kind of society treats everyone cruelly. You might compare it to using reason to control people's wild nature and physicality. The important thing in life is not to hammer ideas from books and other people into your head but to be more in sync with the wild nature that you experience and feel. Despite this, philosophy that uses reason as a shield creates a form of life that approaches society as a huge organism. In the end, our lifestyles should be based solely on taking responsibility for our lives. True reason is not something used to manipulate, but something used to permit and guide. Life has no meaning other than living.

It goes without saying but not all entities and events are equal. In this world, each entity or event has a different value as a completely different thing, and while shrouded in contradiction, it moves forward as it turns. So it is perfectly acceptable for today's correct answer to be tomorrow's mistake, and today's dislike to be tomorrow's like. We should make more mistakes and find the correct answers. Human existence and creative power are life itself, and with their experiences as a foundation, people create every moment. Each moment is for the most part meaningless and only by forming a connection between moments does it become possible to imbue each of them with a tiny amount of meaning.

Reality is always excessive. And people's vessels are always too small. When we are confronted and devastated by the world we live in, the vessel is smashed to pieces and scattered. Then, before we know it, another vessel has taken its place, and we begin searching for somewhere else to dwell. In this world, which should be equipped with everything we need, we merely select the things that match our own hopes (the things we have experienced or the things that we can easily derive from them).

This is not the important thing. The important thing is to accept what is here and now to the greatest possible degree. "Polishing" and "eliminating waste" are not technical concerns. We should discard our experiences and the concepts that have accumulated as much as we can and face the present moment. By doing this, we can break out of our chains and enter "something" new. This is something that always remains no matter how many times we try to get rid of it. This is nothing so much as our own hopelessly idiotic identities.

Ryuichi Ishikawa (from the postscript)

Artist Information

石川竜一|Ryuichi Ishikawa1984年 沖縄県生まれ

2006年 沖縄国際大学科社会文化学科卒、大学在学中に写真と出会う

2008年 前衛舞踊家 しば正龍に師事

2010年 写真家 勇崎哲史に師事

写真展「脳みそポートレイト」、沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー1,2

写真集『SHIBA 踊る惑星』自費出版

写真展「瞑」、ギャラリーoMac( 写真、コンテンポラリーダンス)

2011年 写真展「FRAGMENTS2」に参加、沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー

東松照明デジタル写真ワークショップに3期生として参加

同ワークショップ終了写真展に参加、沖縄タイムスビル

「Open Okinawa 沖縄幕開け!展」、space tropical(写真、コンテンポラリーダンス)

2012年 「沖縄本土復帰40周年写真展 OKINAWA 0 POINT」に参加

『okinawan portraits』で第35回キヤノン写真新世紀佳作受賞

2013年 写真展「FRAGMENTS3」参加、沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー(写真、コンテンポラリーダンス)

写真集『しば正龍 女形の魅力』自費出版

しば正龍独演会にコンテンポラリーダンスでソロ出演

2014年 森山大道ポートフォリオレビュー展出品、 沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー

写真展「RYUICHI ISHIKAWA」、gallery ラファイエット

自主制作写真集『RYUICHI ISHIKAWA』

写真展「show case #3」に出品、eN arts

写真集『okinawan portraits 2010-2012』、『絶景のポリフォニー』を赤々舎より刊行

写真展「zkop」、アツコバルー

写真展「 okinawan portraits 2010-2012」、PLACE M

写真展「絶景のポリフォニー」、銀座ニコンサロン

1984 Born in Okinawa Prefecture.

2006 Begins photography. Graduates from Okinawa International University.

2008 Studies avant-garde dance with Seiryu Shiba.

2010 Studies photography with Tetsushi Yuzaki.

Holds the Brain Portraits exhibition at Okinawa Prefectural Museum & Art Museum.

Self-publishes a photo book titled Shiba Dancing Planet. Holds the exhibition Mei at Gallery oMac.

2011 Participates in the group show Fragments 2 at Okinawa Prefectural Museum & Art Museum.

Takes part in 3rd Shomei Tomatsu Digital Photography Workshop.

Participates in the group show Open Okinawa at Space Tropical.

2012 Participates in the group show Okinawa 0 Point:

Exhibition Marking 40th Anniversary of Okinawa's Return to Japan.

Receives award in the 35th New Cosmos of Photography competition.

2013 Participates in the group show Fragments 3 at Okinawa Prefectural Museum & Art Museum.

Self-publishes a photo book titled Seiryu Shiba: Allure of the Female-Role Player. Dances in Shiba's solo recital.

2014 Participates in the group show Daido Moriyama Portfolio Review at Okinawa Prefectural Museum & Art Museum.

Self-publishes a photo book titled Ryuichi Ishikawa.

Holds the exhibition Ryuichi Ishikawa at Gallery Lafayette.

Participates in the group show show case #3 at eN arts.

Ishikawa's books okinawan portraits 2010-2012 and A Grand Polyphony

are published by AKAAKA Art Publishing.

Holds the zkop exhibition at ATSUKOBAROUH,

okinawan portraits 2010-2012 exhibition at Place M,

and A Grand Polyphony exhibition at Nikon Salon.