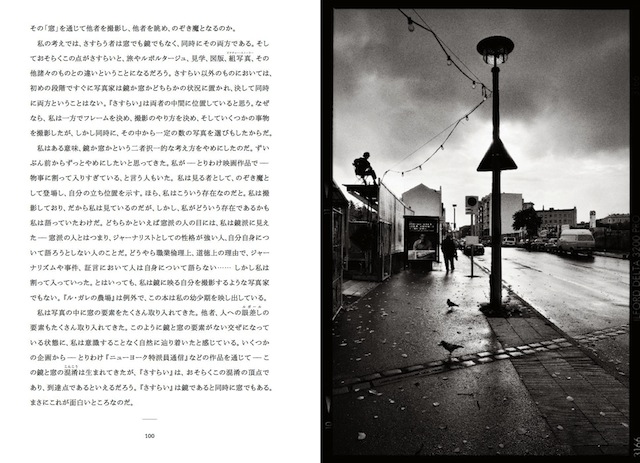

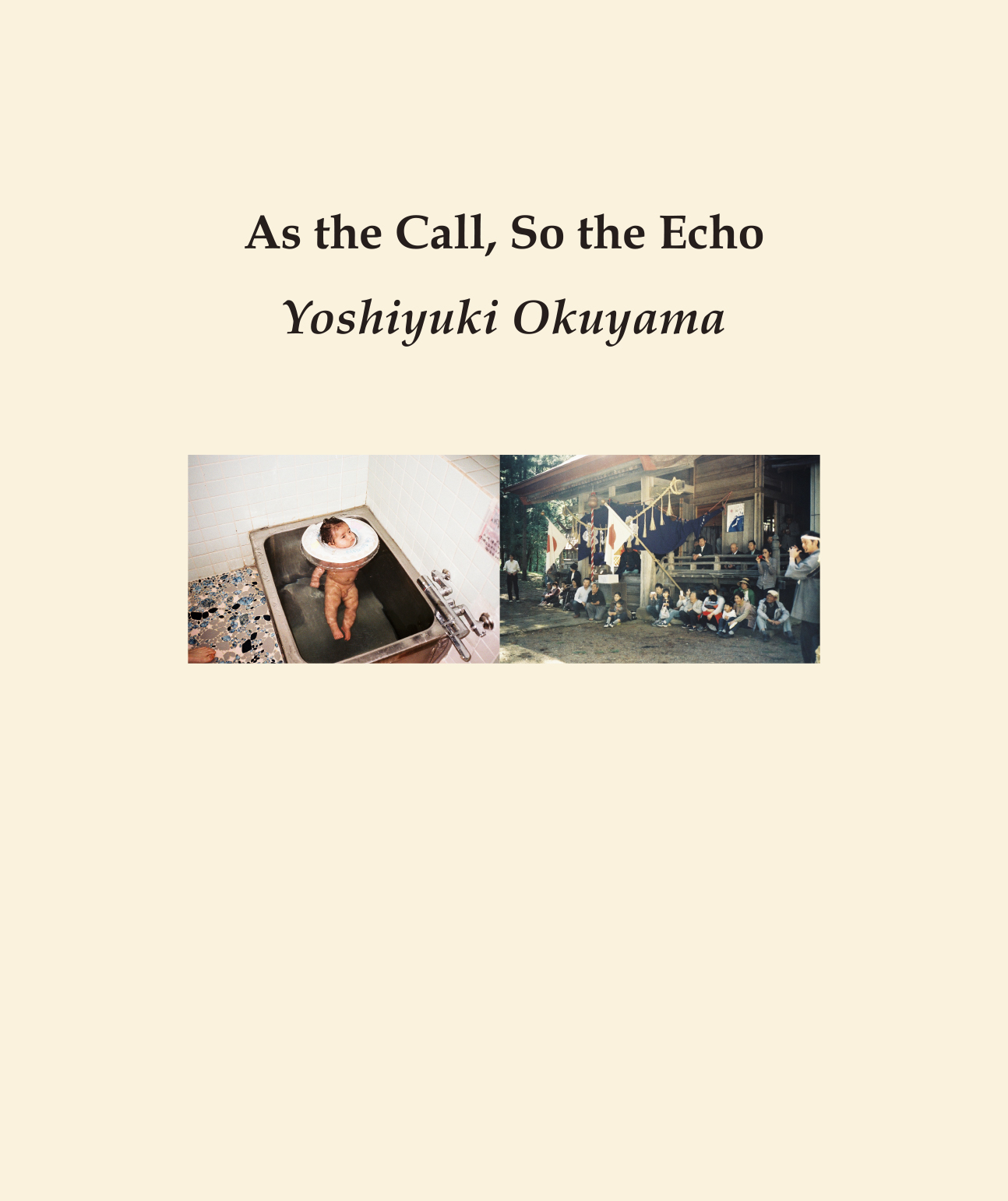

奥山由之写真集 『As the Call, So the Echo』 アートディレクション:葛西薫 発行:赤々舎 サイズ:254mm × 220 mm ページ数:168 pages 布張り上製本

Published in December 2017.

ISBN:978-4-86541-076-1 |

¥ 4.500 +tax

送料、代引き手数料 無料! out of stock |

|---|

About Book

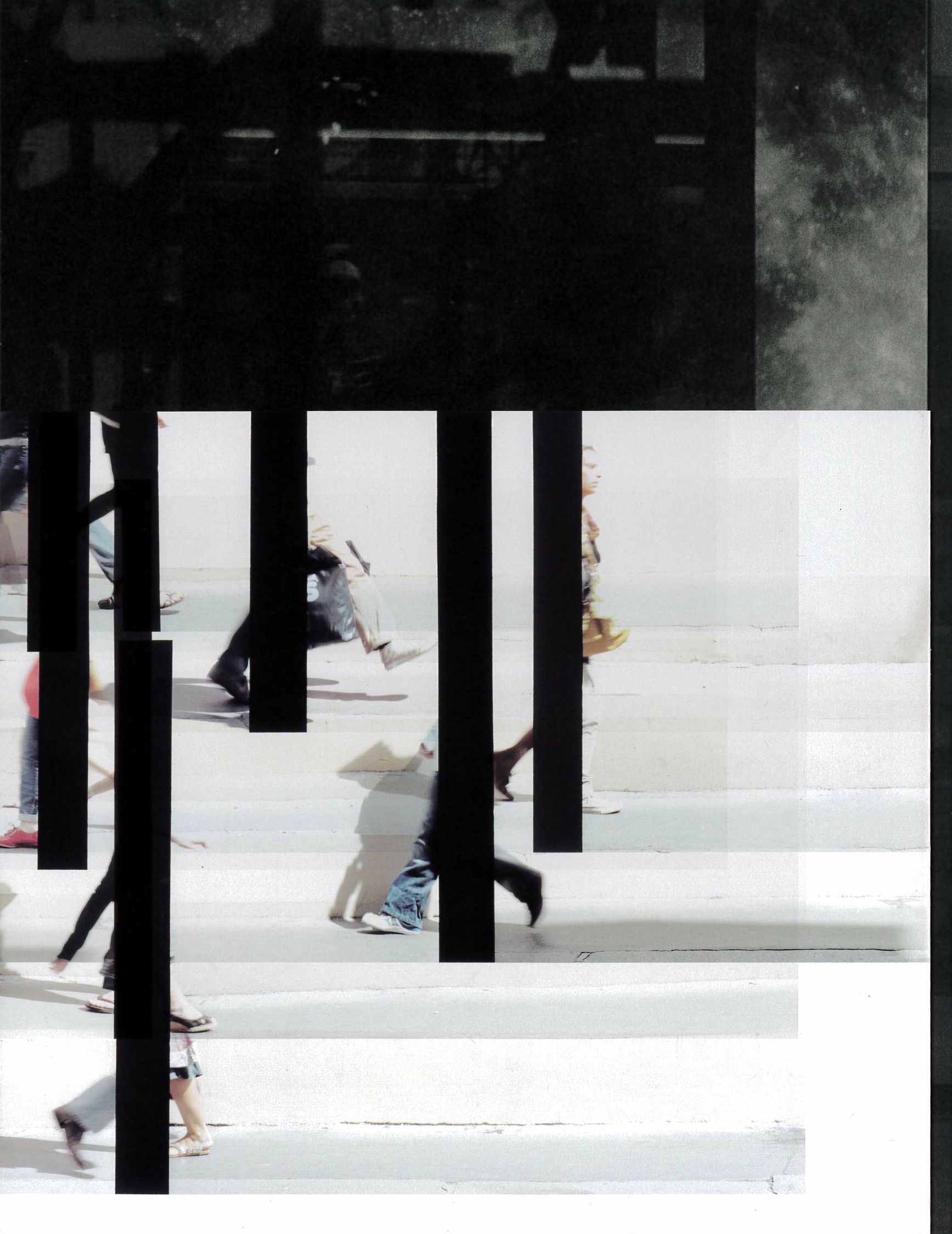

奥山由之の新作『As the Call, So the Echo』は、2年余りにわたり、ある村で暮らす友人の家族と、その周りの人々の日々の情景を撮りためたシリーズです。

当初は作品として発表する予定ではなく、ただ目のまえの瞬間瞬間に反応し、受け入れ、シャッターを押したものでした。それらは、奥山にとって、ある時から止まってしまった「写真の持つ気配」を、もう一度再生させるきっかけとなったのです。

具体と抽象を行き来し、人々がつくり出すものや、ひとつの命から始まる広がり=球体のような関係性を、豊かな色彩で描き出す本書(4章構成)は、表現者としての奥山の新たな出発点になるとともに、写真の原点ともいえる力を湛えています。

『As the call, So the echo』(呼びかけたから、こだまが返ってきたんだ)── いつだったか、たまたま開いた本で、気になるその字面に目が留まったことからつけられた──というタイトルは、写真家と被写体、写真家と世界との間に交わされる、生命体としてのやりとりを想起させるものでもあります。

人と人とが交わす"何か"による交信を、時間を重層させながら映し出す本書もまた、「音にならない音」が聞こえる瞬間のように、読者に届くことを願っています。

|

〈As the Call, So the Echo〉は、デビューから6年あまりが経った奥山がしばし立ち止まり、失いかけていた生きることと撮ることの本来的な結びつきを、ひとつひとつ確かめた作品集であるように思える。そもそも、生きることも撮ることも今ここにおいてしかあり得ない。自分がこうして立っている地点以外の〈いつか〉〈どこか〉を生きたり撮ったりすることは、絶対に不可能なのだ。だからこそ彼が探し求めたのは、〈イメージとしての今〉とは異なる、もうひとつの今だった。過去や未来から切り離された幻想としての今ではなく、むしろ過去や未来と手をつないだ〈生きられる今〉だ。 (竹内万里子「生きられる今へ」より) |

|---|

Event

| 2017年11月25日(土)16:00- Gallery 916 奥山由之 × 上田義彦 |

|---|

Artist Information

奥山由之(Yoshiyuki Okuyama)

Related Items

|

奥山由之  |

奥山由之  |

|

|---|

もう一つのものづくり-LIVE WITH RECYCLING-

もう一つのものづくり-LIVE WITH RECYCLING-