1973年神奈川県生まれ

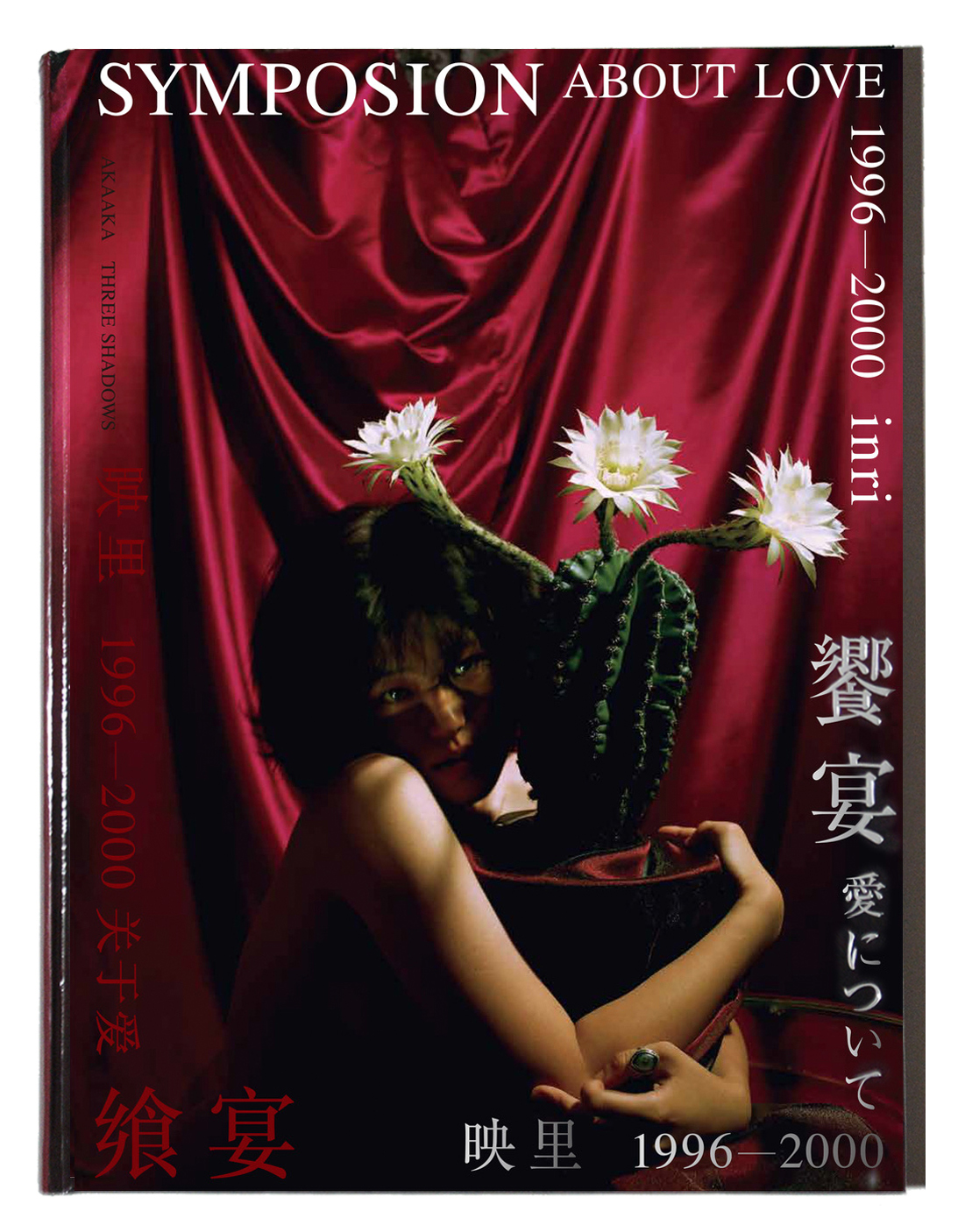

1994年日本写真芸術専門学校卒業後、朝日新聞社出版写真部に嘱託勤務。97年独立。2000年に中国に渡り「榮榮&映里」として中国人写真家榮榮と共同制作を開始。2007年、中国北京市草場地に中国初となる写真専門の現代アートセンター、三影堂撮影芸術中心を榮榮と共同設立。2015年には福建省厦門市に三影堂厦門撮影芸術中心開設。中国における現代写真芸術の発掘、普及、発展のプラットフォームとなることを目指し年間を通して様々な展覧会やプログラムを行う。2009年から開始した中国の若手写真家の発掘と支援を目的としたアワード「三影堂撮影賞」や、フランスのアルル国際写真祭と正式提携した北京初の国際写真祭「草場地春の写真祭、アルルから北京へ」(2010-2012年)、「ジメイ×アルル国際写真祭」(2015年ー)などの国際的写真イベントを開催。2016年にワールド・フォトグラフィー・オーガナイゼイションが主催するソニー・ワールド・フォトグラフィー・アワード・アウトスタンディング・コントリビューション・トゥー・フォトグラフィー賞受賞。

主な参加展に「MAXIMAX」(fujikawa gallery/next/日本、2001年)、「交差する圧力」(オウル市美術館、フィンランド写真美術館/フィンランド、2001年)、「変容:榮榮&映里の影像世界(1993-2003年)」(798芸術区大熔炉/中国、2003年)、「CHINART:中国の現代美術」(キュッパースミューレ美術館グロテ・コレクション/ドイツ; ローマ現代美術館/イタリア;ルートヴィヒ美術館/ハンガリー、2003-2004年)、「第5回上海ビエンナーレ」(上海美術館/中国、2004年)、「天の下で」(アントワープ現代美術館/ベルギー、2004年)、「僧侶と悪魔:中国現代アート特別展」(リヨン現代美術館/フランス、2004年)、「美の協商」(ハウス・オブ・ワールド・カルチャーズ/ドイツ、2005年)、「アルル国際写真祭」(フランス、2007年)、「大邱フォトビエンナーレ」(韓国、2008年)、「ディオール&中国のアーティスト」(ユーレンス現代美術センター/中国、2008年)、「榮榮&映里:破壊と再生の間で」(Casa Asiaバルセロナ;Casa Asiaマドリード/スペイン、2008年)、「第3回広州国際写真ビエンナーレ」(広東美術館/中国、2009年)、「ユーロパリア国際芸術祭」(ブリュッセル美術館/ベルギー、2009年)、「複眼」(何香凝美術館/中国、2010年)、「三世万物」(資生堂ギャラリー/日本、2011年)、「世・界:三世十方」(越後妻有大地の芸術祭/アジア写真映像館/日本、2012年)、「LOVE展:アートにみる愛のかたち―シャガールから草間彌生、初音ミクまで」(森美術館/日本、2013年)、「写真のエステ」(東京都写真美術館/日本、2013年)、「フォーカス」(フォートワース現代美術館/アメリカ、2015年)、「きっと初めてじゃない:中国現代写真」(フォーム写真美術館/オランダ、2015年)、「中国の写真ー20世紀以来」(三影堂撮影芸術中心/中国、2015年)、「妻有物語」(京都国際写真祭/日本、2015年)、「初見:アジアで現代を収集する」(アジア美術館/アメリカ、2015年)、「記憶の円環」(水戸芸術館/日本、2016年)など。

inri

Born in 1973 in Kanagawa prefecture, Japan.

In 1994, she graduated from Nippon Photography Institute and began working as a press photographer for Asahi Shinbun in Tokyo. In 1997, she became a freelance photographer and began independently creating work. In 2000, she began creatively collaborating with Chinese art photographer RongRong. In 2007, she and RongRong cofounded China's first nongovernmental contemporary photography art center, Three Shadows Photography Art Centre, in Beijing's Caochangdi district. In 2015, Three Shadows Xiamen Photography Art Centre opened in Xiamen, Fujian province. Dedicated to building and developing a platform to explore and promote Chinese contemporary photography, Three Shadows produces a variety of exhibitions and programs every year. Starting in 2009, she founded the "Three Shadows Photo Award" with the aim of discovering and supporting young photographers in China. That same year, she kicked off a number of international photography projects, including the first official partnership with Rencontres d'Arles to produce Beijing's first international photo festival, "Caochangdi PhotoSpring--Arles in Beijing" (2010-2012), followed by "Jimei x Arles International Photo Festival" (2015 onward). In 2016, she and RongRong were awarded the Sony World Photography Awards Outstanding Contribution to Photography prize, issued by the World Photography Organization.

Selected exhibitions:

MAXIMAX, fujikawa gallery/next, Japan, 2001. Cross Pressures, Oulu City Art Museum, The Finnish Museum of Photography, Finland, 2001.Tui-Transfiguration: The Image World of RongRong&inri, 1993-2003, 798 Art District, China, 2003. Chinart, Museum Kuppersmuhle Sammlung Grothe, Germany; Museo Arte Contemporanea di Italy; Ludwig Museum, Hungary, 2003-2004. 5th Shanghai Biennale-Techniques of the Visible, Shanghai Art Museum, China, 2004. All Under Heaven, Museum van Hedendaagse Kunst, Belgium, 2004. Le moine et le demon: Art Contemporain Chinois, Musée Art Contemporain Lyon, France, 2004. About Beauty, House of World Cultures, Germany, 2005. RongRong & inri, Rencontres d' Arles, France, 2007. DIOR & CHINESE ARTISTS, Ullens Center for Contemporary Art, China, 2008. Daegu Photo Biennale, Korea, 2008. RongRong & inri: The Power of Ruins. Between Destruction and Construction, Casa Asia, Madrid and Barcelona, Spain, 2008. Europalia--International Art Festival, Brussels Art Museum, Belgium, 2009. Third Guangdong International Biennale, Guangdong Museum of Art, China, 2009. Compound Eye, HeXiangNing Art Museum, China, 2010. Three Begets Ten Thousands Things, Shiseido Gallery, Japan, 2011. WORLD BOUNDARY: Three Realms & Ten Directions, Echigo-Tsumari Art Triennale, Japan, 2012. Collection Exhibition 2013: The Aesthetics of Photography, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Japan, 2013. All you need is Love: 10th Anniversary Exhibition, Mori Art Museum, Japan, 2013. We may have met before--Chinese Contemporary Photography, Foam Amsterdam, Netherland, 2015. Chinese Photography: Twentieth Century and Beyond, Three Shadows Photography Art Centre, China, 2015. Tsumari Story, Kyoto Graphie international photography festival, Japan, 2015. Focus: RongRong&inri, the Modern Art Museum of Fort Worth, USA, 2015. Memories Through Cycle, Art Tower Mito, Japan, 2016.